【卷首语】八月是灿烂的,因为有盛夏灿烂的阳光;八月是辉煌的,因为有军中奏响的乐章。94年前,南昌起义的一声枪响,宣告了中国人民解放军的诞生,而后征途漫漫,闯过了一道道惊人的艰难险阻!励精图治,谱写了一曲曲动人的时代赞歌!光阴流转不改军人信念,角色变换不减军人本色,来到开封中院后,他们做到了“退伍不褪色”,继续保持发扬人民军队的优良传统和作风,立足本职建新功,献身司法谱新章。

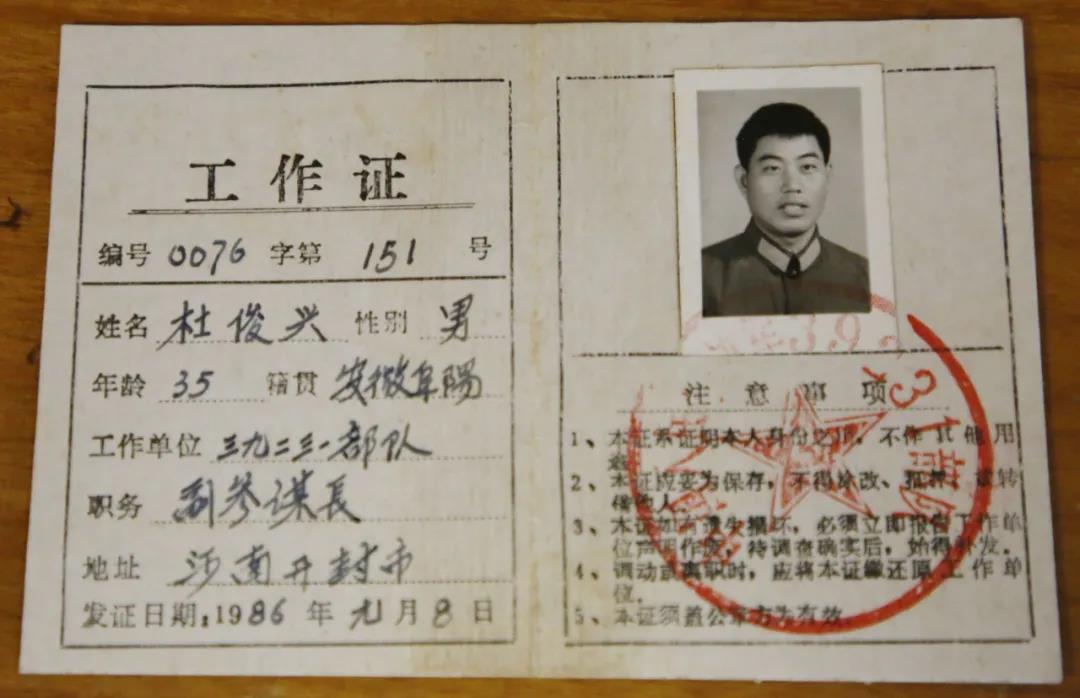

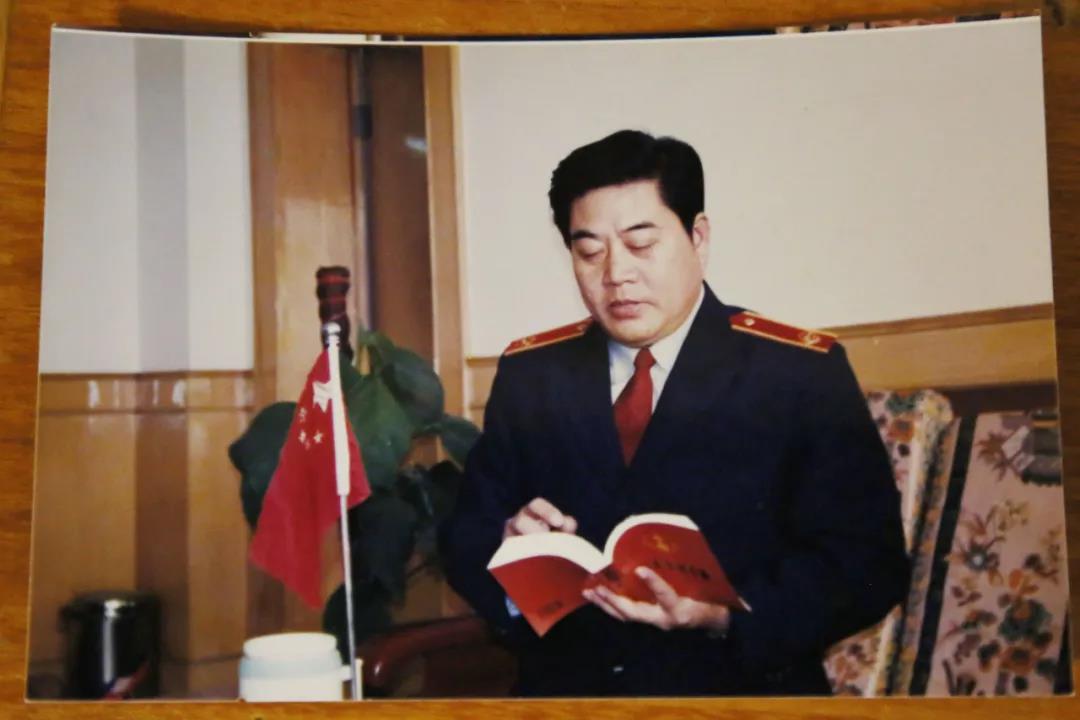

杜俊兴,男,汉族,1950年7月出生,安徽阜阳人,中共党员。1969年2月-1981年4月,空降兵127团一营历任战士、班长、排长、连长、副营长。1981年4月-1991年12月,空降兵127团历任副营长、副参谋长。1991年12月-1992年6月,任空降兵44旅干训队副团职教员。1992年6月-1994年9月,任空降兵43师后勤部副部长。1994年9月-2010年7月,开封市中级人民法院历任审判员,行政科副科长、科长、处长,行政庭庭长。

在杜俊兴的人生词典里,“拼”是最重要的一个字。1969年3月15日中苏珍宝岛事件爆发,刚刚参军半个月的杜俊兴,带着对祖国的无限热爱,咬破指头用鲜血写下“我要参战”四个字,主动请缨奔赴前线保家卫国。1970年3月,中国自主研发的伞兵4新型降落伞进行大规模推广前的试跳,因为胆大心细、技术过硬,仅仅入伍一年的杜俊兴被选入由40人组成的敢死队。在其中一次试跳过程中,由于起跳后身体在空中连续翻滚,主降落伞无法打开,千钧一发之际,他沉着冷静拉开了备用伞,最终平稳着陆。“这是我当空降兵时最不容易的一件事,7秒内处理不好就会摔死。”杜俊兴说:“但是敢死队就是要有牺牲精神,只有你试出了问题,才能对新伞型进行改良,大部队用了才安全,咱们才不用再从别的国家进口降落伞。”

当连长时,在一次手榴弹实弹投掷中,一名新兵因为紧张,未及时将已经拉开拉环的手榴弹投掷出去,而是直接掉在脚下,仅5秒就会引爆。杜俊兴眼疾手快,立刻抓起手榴弹扔了出去,并把新兵护到身下趴进掩坑。手榴弹没有落地就在空中引爆,幸运的是两个人都有惊无险。“当时就想着要把他按在我身下,要死也是我先死!”杜俊兴说。

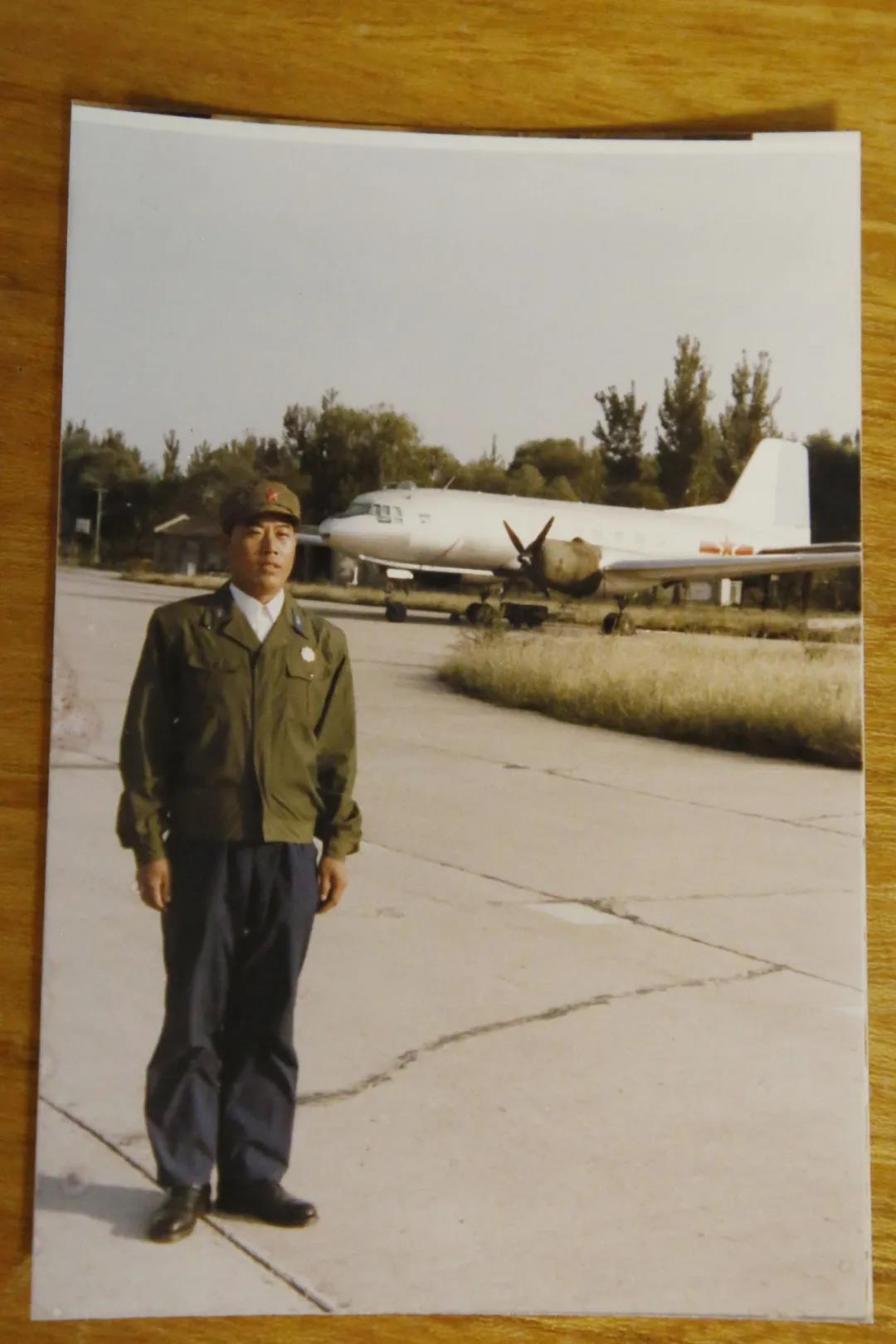

因为敢打敢拼,在25年的空降兵生涯中,他一共跳了764次伞,用过13种飞机,当连长后去了全团倒数第三的连队,连队在他的带领下第五年就荣立集体三等功,杜俊兴也被记个人三等功。

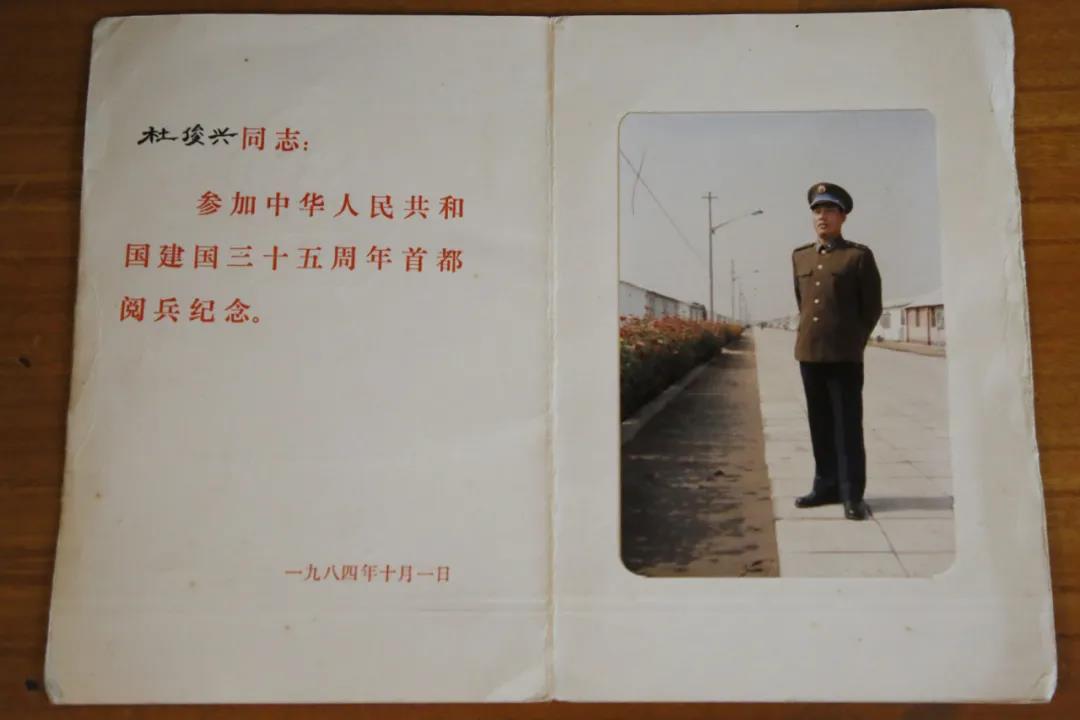

1984年大年初二的上午,杜俊兴接到上级指令,要求他下午必须赶到湖北孝感,按规定选拔组织170人参加建国35周年国庆大阅兵。在湖北黄陂机场训练4 个月后,5月1日,空降兵方队正式转场北京。

“当时有一个口号,建国35周年的阅兵一定要超过历史上所有军队阅兵的水平!”杜俊兴回忆到:“一个排面25人,一个方队400人,要求所有人、所有动作整齐划一。”为了确保踢腿有风、落地砸坑,每一步都能达到精准的75公分,每天的训练时间都要超过10个小时。为了能够应对阅兵当天的各种突发情况,无论是大雨倾盆,还是骄阳似火,再恶劣的天气都要坚持训练。“夏天晚上9点熄灯时,我们睡的帐篷里还有40多度,但是躺进去就睡着了。”杜俊兴感叹道:“一天下来,我们实在是太累了!”

1984年建国35周年国庆大阅兵空降兵方队合影

10个月没有任何假期的训练,穿烂了11双牛皮鞋,踢了总长度合计绕地球7周半的正步后,杜俊兴和战友们终于迎来了天安门广场上最激动人心的时刻,他们英挺威武的军姿和气势磅礴的步伐,经过全球直播,给中外各界都留下了深刻的印象。时至今日,1984年建国35周年国庆大阅兵在新中国阅兵史上依然占有重要的地位,杜俊兴和他的战友们用艰辛的汗水和坚定的信念,向全世界彰显了中国人民解放军昂首奋进的精神风貌,壮了国威,显示了军威。

“我虽然有点笨,但是我认真,爱琢磨。”这是杜俊兴对自己谦虚的评价。正因为爱琢磨,他指挥参加过两届中国人民解放军总参炮兵部优秀指挥员射击比赛,两次都斩获佳绩。他还利用业余时间,将参加过朝鲜战争的新型105毫米反坦克炮由轮拉式改为三脚架式,大大增加了整体稳定性。这次研究革新获得了武汉大军区炮兵部通报表彰,杜俊兴所在的127团获得了5万元的奖金。

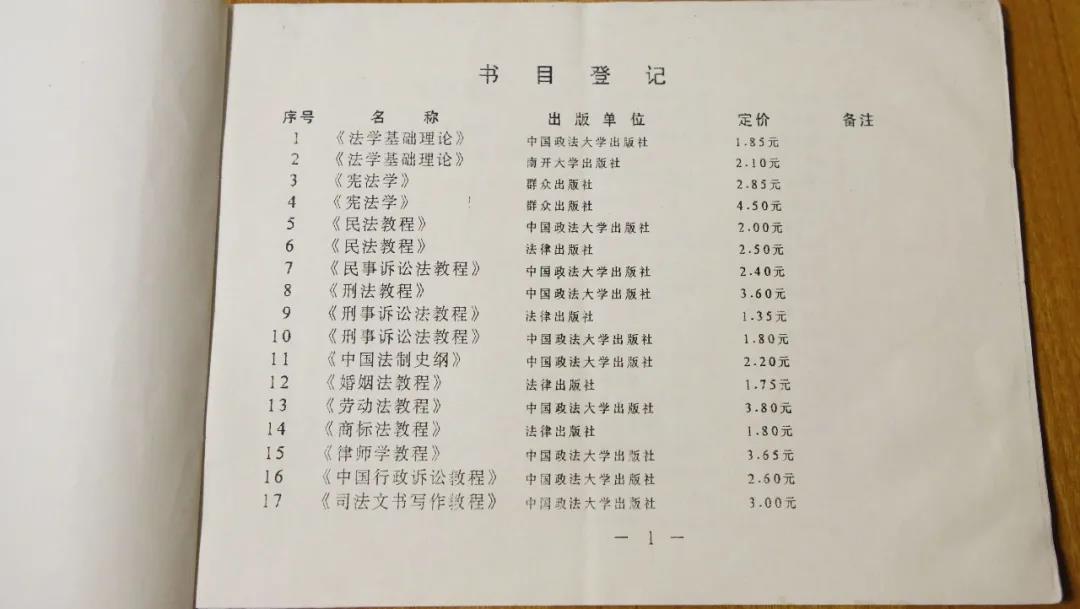

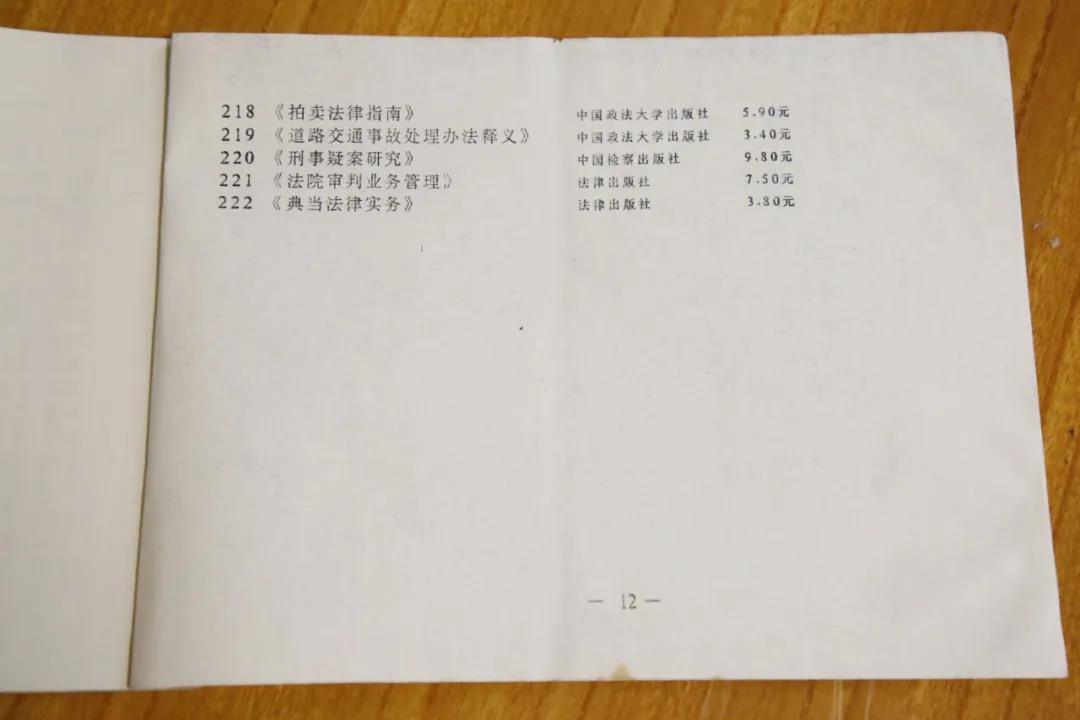

购买的法律书籍登记册

常言道:“铁打的营盘流水的兵”,随着年龄和阅历的增加,杜俊兴意识到自己总有一天会退出现役,“脱下军装后自己能干些什么?”成为他一度琢磨的问题。慢慢的,他对法律产生了浓厚的兴趣。下定决心学法律的杜俊兴,报名参加了中国政法大学考试,“考试的时候现役军人就两个”杜俊兴说。之后他一有时间就自学法律,流连于各个书店挑选法律书籍,前后共计购买了300多册法律相关书籍。他没有想到是,没有等到退役,学习法律就发挥了重大作用。当时的部队允许生产经营,因此难免与各方发生矛盾纠纷,他曾奔波了全国19个省份,代表部队打官司,挽回的经济损失共计高达200多万元。同时,杜俊兴也承担起军队中普法的重任,经常给首长、战士们上法治教育课。他所在的师曾连续三年被评为普法教育先进单位,个人也因此荣立三等功。

在中国政法大学与法学家江平留影

1994年杜俊兴正式退出现役,转业到开封市中级人民法院,来到了一个全新的“战场”。

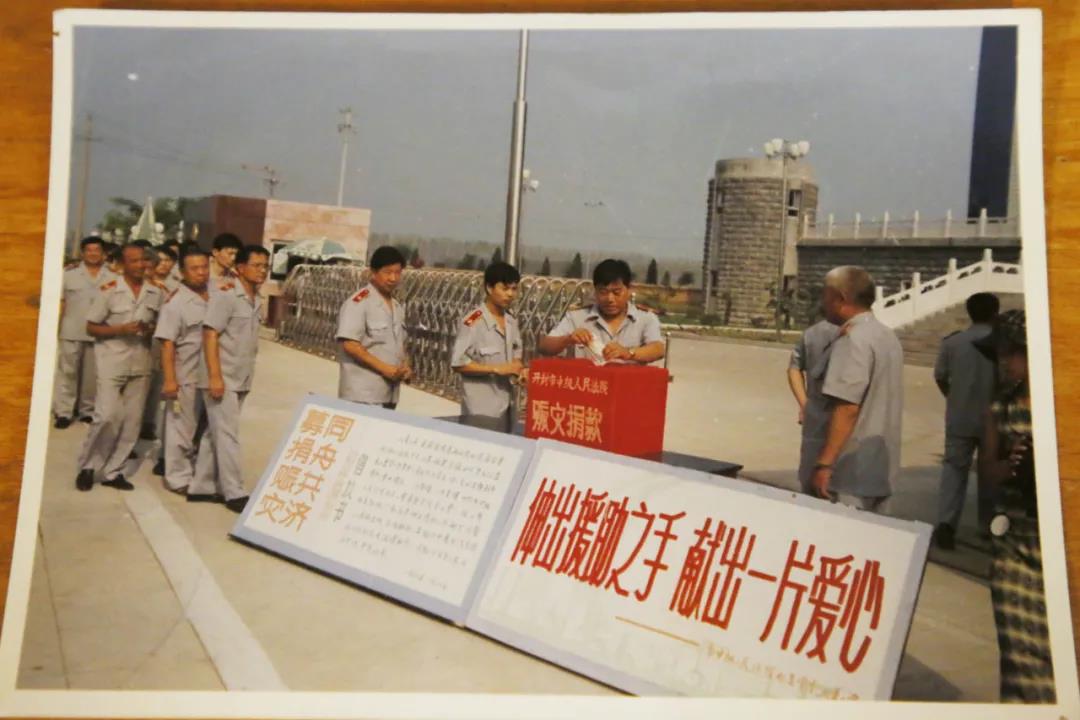

1994年8月,杜俊兴刚到开封中院报到,法院新址办公大楼的基建工作重担就压在了他的肩头。干基建难,稍不留神就会铸成大错,这是众所周知的事情,但是杜俊兴丝毫没有退缩,他当众立下军令状:“如果发现我接收别人的贿赂,抓住一次,就请把我的入党志愿书撕掉,再把我开除出法院。”

“我不能让楼盖起来,人却趴下了。”——干基建的时候,杜俊兴始终用这句话约束自己。两年里,他和两名同事奋战在工地一线,两个大年三十都在工地上度过;他和工人们吃一样的饭,乙方经理提出要给他开小灶,被他果断拒绝;玻璃厂的供销科长送来14000元的返点,他手都不沾,让直接交给会计;一天腹泻十几次仍坚持轻伤不下火线,最后是同事们把他强制拉倒医院打针吃药。在杜俊兴和同事们的不懈努力下,法院新楼顺利建成,并且低于专家预算整整370万元。“我这场硬仗算是打赢了!”杜俊兴如释重负。

1998年开封中院进行司法改革,杜俊兴被任命为行政庭庭长,主要负责非诉执行案件。在他任庭长的5年间,没有一起非诉执行案件或行政诉讼案件因行政庭的处理不当而引起上访、闹事。

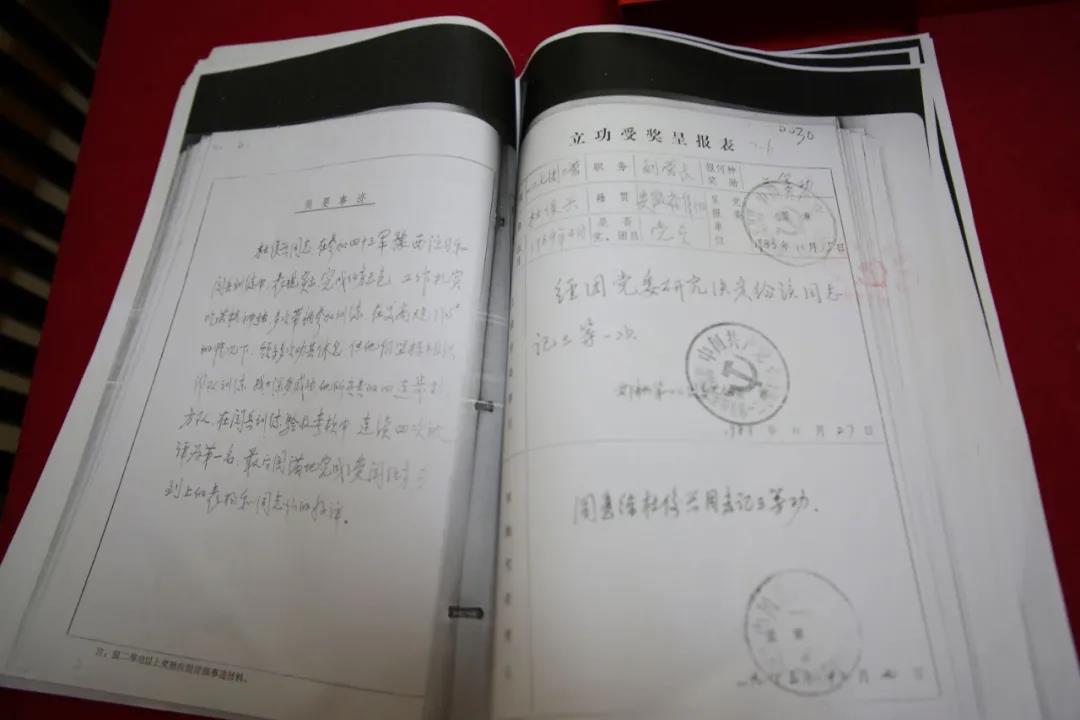

8个三等功和1个二等功——这是杜俊兴对自己41年工作生涯的总结,每一枚勋章的背后都是无数次的全力以赴和顽强拼搏,饱含着对国家、对军队、对法院、对工作的无限热爱。从参军入伍喊第一声“到”时,军人视命令为天职、视荣誉为生命的信念就深深融入杜俊兴的血脉之中。不论是肩扛钢枪,还是手握法槌,他都时刻准备着在国家和人民需要时应声喊“到”,挺身而出,用热血贡献自己最大的力量!